|

ler sobre: As durezas do inverno

Dizem-nos que este ano é que foi; que foi o pior, o mais frio, o mais austero. Nunca mais passavam as chuvas e havia dias em que se vivia de noite. Quando a luz nos tocava as peles, a névoa, permanente, lembráva-nos de que nada era seco. Não que tudo isto seja mentira, ou que seja, de todo, irrelevante constatarem-se alguns dos mais opressivos factos da vida nortenha, mas este passar por Janeiro tem-nos pesado mais do lado social das coisas, do que do lado em que nos confrontamos com as expressões invernais desta recalcante altura do ano. Lavar o corpo com a água do rio - postos três graus negativos - tem-nos sabido inigualavelmente bem. Ir dormir bem antes de se terem apercebido as cidades de que o sol já la se foi, frescos e reverberantes das partes todas do corpo, é trabalho só do inverno. Esta pulsação, insistente, do sangue quente, a ferver-nos o ar em roda um do outro é, estranhamente, um bem inexplicável da vida escura das seis e meia da tarde (que é noite). Acabado um dia de trabalho físico, corporalmente árduo e extenuante, a mística das névoas pálidas, deslizando vale abaixo, oferece a todas as coisas uma alma maior, um qualquer mistério, sempre vivo, assustadoramente arregalado, ainda que convidativo. A Helena - mãe do Rodrigo - quando a temperatura desce da marca certíssima dos dezasseis graus, grita sem falta: “ai que me vão rachar os ossos!!!”. Isto é na Ilha da Madeira, que fica na Placa Africana. Por isso, pensou que tínhamos morrido congelados, por não lhe termos retribuído uma chamada perdida, num destes dias, em que tentávamos poupar cada pinga da bateria dos nossos telemóveis, a ver se conseguíamos enxergar as coisas que comíamos no escuro do granito serrado. Estamos a ficar numa tenda, pequenina, dentro de uma casa de pedra, a medir cinco de cada lado, e que já serviu de abrigo para as vacas que pastavam cá no Carvalhal. Agora, é a nossa casa e, ainda que provisoriamente, nos poucos tempos que passaram, aprendemos a gostar muito dela. Embora esteja pessimamente construída, e corra um ar gelado por entre as duas portas (às quais lhes faltam metade das tábuas), esta é a nossa casa. É onde dormimos, onde cozinhamos, onde nos vestimos e despimos todos os dias, e onde o Rodrigo anda descalço, ainda que se vejam mais aranhas que palha. Por baixo da tenda, a palha é o que nos separa os ossos das rochas. O chão é a rocha viva da montanha, que foi picada - mas não demasiado - para aparentar ter a forma plana de um chão. Plano o suficiente, ter-nos-á este chão, até nos mudarmos para a casa maior, aqui ao lado, e que começaremos por recuperar - primeiro o telhado, depois o soalho - aos poucos, aos pouquinhos… Este Janeiro tem-nos pesado de forma diferente. As pessoas dizem-nos que este ano está a ser um pesadelo; porque chove, porque está frio; "o chão gelou!" e "o bicho anda aí!". Cá por nós, vêmo-nos embrenhados numa torrente agridoce de situações particularmente desagradáveis, que têm especialmente que ver com o mundo dos humanos e as suas complexidades. Primeiro, roubaram-nos uns trinta quilos de azeitonas. Após a apanha, tínhamo-las deixado de molho no rio, com fé em voltar a vê-las - desamargadas - prontas para entrar na salmoura especial que o Rodrigo faz com uma receita coreana. Azeitonas à vista? cá nada! A azenha e as rochas, todo aquele musgo, nem uma palavra. A Dona Leonor lá nos explicou algumas das regras locais que regem o acesso ao rio (e a todas as coisas que lá se encontram). Vai-se a ver, e tudo o que está nas orlas do rio é de todos - simples, e sem exceções - o que inclúi sacos de azeitonas de molho, claramente deixadas por alguém que as apanhara... Ficámos a saber que, um pouco mais acima, no nosso terreno, passa um "corgo" - um pequeno curso de água, com alguma força, vá... - que ninguém visita, a não ser a própria Dona Leonor, e um rapaz de Eiró, que anda sempre por aí à procura de ouro, com o seu detetor de metais. De vez em quando, quando encontra uns centavos, oferece-os prontamente às pessoas. Há que dizer que nem todas as azeitonas se perderam! Calma... estas foram as que nos fizeram deixar de as voltar a pôr de molho no rio. Antes destas, a nossa confiança era só toda e plena, pois era o que tinhamos andado a fazer, com sucesso, desde o início das apanhas. Muitas estão já que se provam, ainda gasosas, mas bem deliciosas, a sair dos potes de vidro que nem bombons! Ai ai que estranhas maravilhas, as azeitonas... Oliveiras e seus frutos de parte, os cavalos da Leonor não nos têm dado grande descanso... Antes de termos vindo para cá, estes quatro garranos arraçados foram deixados a ambientarem-se - diga-se de passagem - àquele que é o terreno mais fixe de Riodouro. Claro está, por ser um deslumbre cá na zona, os cavalos - bem sabidos das coisas da vida - decidiram que esta seria a sua nova casa. Têm água, têm comida, até casa têm. Casa mesmo, sim... Os cavalos encontraram uma forma de entrar na casa (que os humanos tinham construido e, há mais de trinta anos, abandonado) e viviam lá dentro. Cagaram o chão todo, e deixaram tudo num estado... natural... Uma certa parte de nós delicia-se com estes quatro belos seres a correrem livres por aí. Uma certa outra parte faz contas à vida, ao ver massacradas, por vezes até mortas (por simples e curiosas dentadas), as árvores que temos vindo a plantar. [Em várias culturas orientais, nomeadamente a chinesa e a japonesa, o número quatro é símbolo de azar, de má fortuna profunda. "Yon" ou "Shi", quer inclusivamente até dizer morte...] Indisciplinados, corajosos, ou masoquistas, os cavalos não se acanham à vista do famoso fio laranja - tipicamente eletrificado - que supostamente deve meter o devido respeito em toda essa bicharada. Passados dias a ponderar sobre começar (ou não) a fechar o terreno, decidimos que, para já, teríamos mesmo de tomar algumas medidas, mas não daquelas drásticas, apenas das suaves, daquelas flexíveis e graduais... Começámos por desenhar e instalar setenta e cinco metros de vedação de aço na zona norte do terreno, que dá para o caminho velho de Eiró. Depois, encetámos um plano de escorraçamento dos bichos, coitados. Após duas tentativas falhadas, em que aquelas patas galopantes nos fintavam que era uma alegria, a correr que nem o senhor cabeludo do Brave Heart, lá conseguimos enxutar os cavalos para fora dos nossos confins. Com isso, fechou-se, num abrir e fechar de olhos, o último pedacinho de vedação e pronto! Era uma vez os cavalitos. Aquela semana de lama e arames, os cortes nas mãos e a pele talhada, o trabalho à chuva e aquelas húmidas capas (supostamente impermeáveis)... tudo nos serviu, enfim, encerrados. A verdade é que não passou uma semana, e a vedação tinha sido cortada numa certa parte, de cima a baixo, durante a noite, por caçadores. Não só entraram os caçadores, a ver se interpolavam a hora de jantar dos escarafunchantes javalís, como voltaram a entrar para o lado de dentro o raio dos cavalos. Estava o terreno a ser ocupado, de novo, por tudo e por todos, de todas as maneiras, como se de um campo multi-usos se tratasse... Entretanto, evitámos entrar em guerra e já conversámos com os vizinhos sobre estas situações; aprendemos algumas manhas locais e começámos a trabalhar de uma forma um pouco mais engenhosa. É que essa é a realidade. O Carvalhal é, de facto, um campo multi-usos. Sempre foi, sempre será, e é assim que deve ser. Tudo o que é preciso, é um pouco de regra; um nadinha de articulação, e muita diplomacia entre os humanos... Vieram os sinais de não caça; vieram mais uns metros de vedações, que utilizamos para proteger pequenas hortas aqui e ali; combinámos com a Leonor termos os cavalos nuns terrenos mais acima, longe da perdição que é, para eles, enfiarem-se os quatro no Carvalhal; e já não deixamos nada de molho no rio de baixo. Assim se vai aprendendo as manhas do sítio e, acima de tudo, assim vamos dando sinais claros e cordiais da nossa presença a todos os que já frequentavam este lugar antes de nós. Entretanto, o sol cá vai voltando, aos poucos, e aparecem dezenas de plantas comestíveis - comida gratuita, portanto - por todos os cantos! A primavera vem aí...

0 Comments

ler sobre: Melhor do que ouro

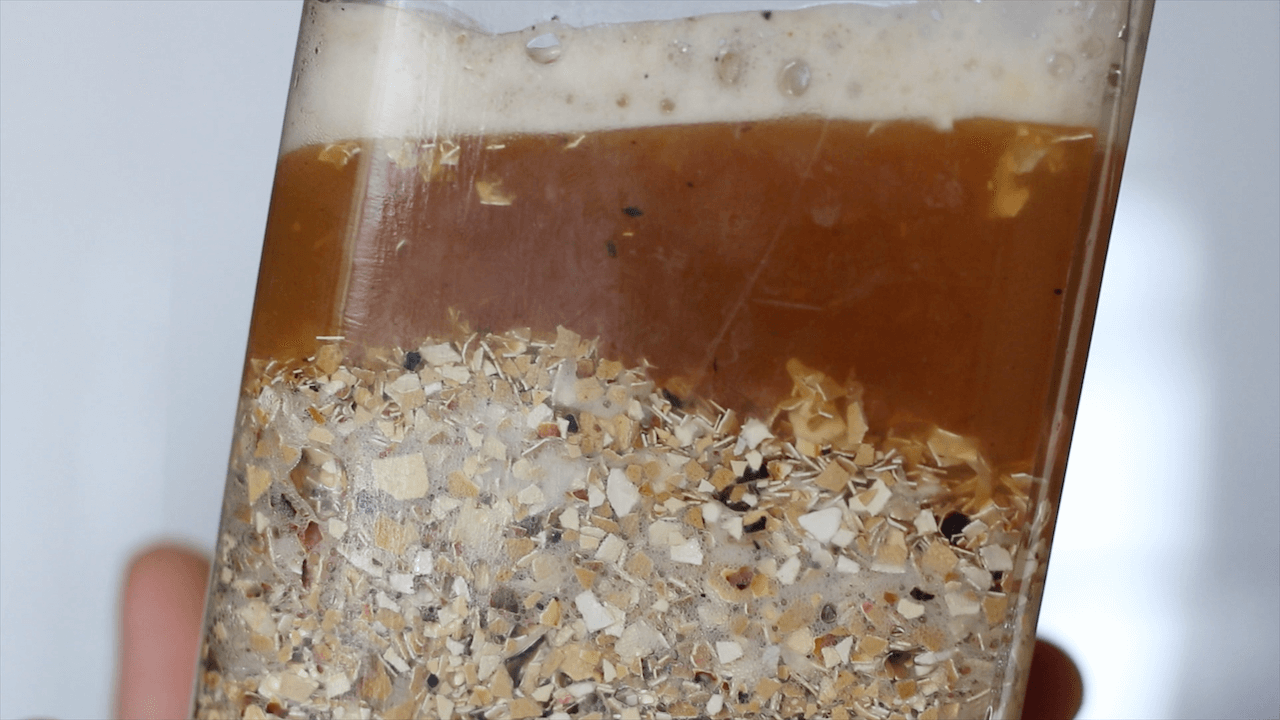

Setembro foi o mês do nascimento da Sara, há trinta anos atrás. Mas este não deixou de ser um renascimento. Foi uma viagem chegar até aqui, perceber que tínhamos vivido toda a nossa vida encarrapitados em tijolo e cimento, suspensos no ar por vontade da modernidade e empurrados pelo progresso. Os trinta anos do Rodrigo foram passados assim - ainda em Londres - enquadrados por paredes retas, em Maio deste ano. Na altura já guardávamos cascas de ovos para que, depois de esmagadas, as pudéssemos pulverizar na nossa horta de metro quadrado. Já fazíamos compostagem e aplicávamos chorumes de consolda, borragem e urtigas, mas foi só depois de chegarmos à Landra que as verdadeiras poções começaram a borbulhar. Há doze anos atrás, fomos levados para fora das nossas (já grandes) cidades do Porto e do Funchal. À procura de voos maiores, pouco a pouco, fomos percebendo que o ar se sentia cada vez mais pesado. A vista pairava já sobre arranha-céus que competiam, lado a lado, a ver quem chegava lá primeiro. Percebemos que não era bem o céu que procurávamos e, mesmo sendo ateus, acreditámos que se calhar o paraíso ainda era possível noutro lugar. Trinta anos até sentirmos verdadeiramente a terra nas unhas e nas mãos; uma força inexplicável de matéria viva que nos impulsiona eufóricos de sol a sol para o dia seguinte; numa plenitude que não sente cansaço. Reparávamos agora que tudo à nossa volta existia tanto em si como em potência, numa verdadeira alquimia que transforma merda numa riqueza bem maior do que ouro. No dia doze festejámos com visitas: mães, bebés, amigos e um clã de cavalos à mistura. Foi-lhes outra viagem chegar até aqui, entre silvas e eras e pedras no percurso. Sentámo-nos, por fim, ao pé do rio de corrente fria, em que só alguns se aventuraram a entrar. Também eles se questionavam se tal vida era mesmo possível; depois das casas, dos trabalhos, das contas para pagar, dos pequenos para sustentar. Tanto para carregar. Seria certamente precário viver sem eletricidade, sem casa de banho, nem água quente, nem canalização. E ali nos encontrávamos, precariamente ambulantes, mais felizes e livres do que alguma vez podíamos ter imaginado. Como seria se aquilo que há para além do conforto seguro que nos venderam fosse melhor? Certo é que pode não ser propriamente fácil chegar até aqui. No final de contas, como sujeitos civilizados de uma qualquer nação, o mais provável é não nos serem concedidos os direitos e os poderes que nos possibilitem viver autonomamente e a cuidar de nós próprios. Mas mesmo sem terras que nos passem de traz; mesmo que não nos ponham à frente as ferramentas para o cultivo da nossa própria liberdade; podemos sempre começar por acreditar que uma vida melhor é possível. Acreditarmos é meio caminho andado para lá chegarmos. Aqui tudo começa e acaba, e volta a começar. Nada é supérfluo, nada está a mais. O essencial é a essência, e essa a terra nos traz. |

Autores

Sara Rodrigues Categorias

All

Histórico

May 2024

|