|

ler sobre: Viagens e visitas

Este mês entrou-nos pela porta, de rajada, com uma data de visitas inesperadas; todas de Inglaterra, quase em modo de contra-blitz. O blitz, neste caso, não fora uma forte chuvada de bombas alemães, mas sim um pequeno virus que, ao precipitar, de leve, sobre vidas das pessoas, deixou mais moças do que se tivessem chovido vacas barrosãs. O sufoco já era bastante - e crescente - naquela não tão grande bretanha. O cocktail mais tóxico já lhes subia pela cintura; dali a nada dava-lhes pelo pescoço, a demolhar as orelhas daqueles que fossem mais baixotes. O “Brexitona”, também conhecido por “Coronexit”, não tem álcool, mas induz ao álcool; de formas tais que, na viragem dos dias - cada vez mais os mesmos, só que mais esturricados de cada um dos lados - ao primeiro sinal de se ouvir um trinco de porta a roçar para que se visse a luz do outro lado, quem pôde, correu pela vida em direção ao aeroporto mais próximo. Já quem não dispõe de tal privilégio, ficou a nadar onde tudo ainda mais se afunda. Pois é. Esta inóspita mistela de “sensações” - assim se referem alguns barmen finos às bebidas que misturam - tem efeitos secundários mais que dolorosos, ainda que localmente anestésicos. Como não temos televisão, e nem por hábito lemos informação de má qualidade em jornais mais ou menos subsidiados, soubemos por amigos e familiares que havia toda uma fuga britânica, e que nos bateria, brevemente, em maneira de onda pseudo-migratória. Ainda que com “brits abroad gone mad” estampado na testa, houve quem, com muita avidez, conseguisse resistir aos fáceis deslizes que facilmente acabam nos calores venenosos do Algarve. Na primeira fornada dos bons sobreviventes ao turismo de massas, vieram os nossos amigos Lucy & Dimitri. Visitaram-nos assim que puderam. Primeiro, passaram uns dias no Porto, e ainda dariam uns pulos por outras terras nortenhas, para reaver outros amigos que, entretanto, já se tinham escapulido, com gosto, das terras de nossa senhora dona rainha mãe. Gostaram tanto da experiência, que já estão à procura de um terreno lá para o meio da Inglaterra! Derretemo-nos de contentamento com a consciência de que a nossa influência, que pode ser vagarosa, é, no entanto, bem certeira. Sabemos que, um a um, vamos incentivando as pessoas - primeiro os amigos, depois os amigos deles - a mudarem de vida. E assim se faz uma revolução. O Dimitry é cowboy aos fins de semana. Isto é, lá em Kent, algures no meio de carvalhais e prados bem ingleses, há uma vila chamada Loredo [deve ler-se com um sotaque norte-americano de travo desértico]. Todas as sextas-feiras, há um bando de gente que sai dos seus trabalhos normais - muitas vezes bem compensados monetariamente pelo stress que exigem no centro de Londres - e que pega nos seus carros a motor - alguns dos quais já elétricos - para se dirigirem a Loredo [olha o sotaque!]. Aí, param as suas viaturas modernas num descampado, trocam de roupa mesmo dentro do automóvel - vestem linhos, cabedais, feltros e lãs mais brutas - e, só então, já desligados e escondidos os telemóveis, põem-se a caminhar, por veredas rurais até chegarem à civilização vitoriana, que animarão durante todo o fim de semana. No saloon - espaço comunitário típico de qualquer western que se preze - acendem as lamparinas a petróleo, começam os cozinhados em grandes panelões de ferro fundido, sacam das armas para as limparem de qualquer poeira ou ferrugem que se tenha acumulado desde a húmida semana passada, e vão-se lembrando das velhas musiquinhas fronteiriças via oeste. Um dia, quem sabe, chegarão à Califórnia, sem ter que chacinar demasiados povos indígenas. Na Landra, nos dias que correm, em vez de armas de fogo, temos um arco de teixo inglês [uns passos atrás, portanto] mas, em vez de lamparinas, temos uma luz LED recarregável com um pequenino painel solar [supostamente uns passos adiante]. Não se pode dizer, portanto, que estejamos num só tempo. Principalmente quando nos vêm visitar cowboys do século XIX (que nos terão alcançado por meio de transportes aéreos compostos por toneladas de metal, propulsionadas pela energia concentradíssima de restos mortais de animais e de plantas bem curtidas). Foi bom tê-los por cá uns dias pois, assim, sempre tivemos o pretexto de irmos conhecer as redondezas a pé, o que, sozinhos, não teríamos feito. Já nos tinham falado mil vezes de uma tal barragem que há aqui perto; que é gira, que é fantástica, que vale muito a pena ir lá nadar e passar um bela tarde. É uma estrutura artificial, montada para aparar a água de duas nascentes da Serra da Cabreira, e para tê-la à mão de semear para apagar fogos, caso estes apareçam misteriosamente nos terrenos florestais… Fomos lá e gostámos muito da experiência, embora a artificialidade ainda nos tenha causado um certo desconforto. Os carvalhos, aceres e pinheiros estão todos plantados com espaçamentos ridículos, supostamente para dar aquela sensação de parque de merendas, algo mais convidativo para famílias do que um bosque cerrado no meio do monte... Após se terem ido embora o Dimitri e a Lucy, nem passavam dois dias e já nos chegava a Roxanna à estação de autocarros de Cabeceiras. A Roxie é nossa amiga e colega no grupo de música contemporânea que mantemos em conjunto, o New Maker Ensemble. Também vinha pisgada de Londres assim que fora possível. É violoncelista do melhor que há e, hoje em dia, anda particularmente interessada em excavar afincadamente as suas próprias raízes iranianas. Não ficou muito tempo e, talvez por isso, a intensidade foi tanta, que estava que não se aguentava com as emoções, de tanta coisa que lhe mostrávamos e que a púnhamos a fazer, incluíndo acartar às costas e à cabeça umas boas sacas de lã cheia de cagalhões e mato... As saudades também já apertavam, pois havia uma data de meses - já a fazer anos, na verdade - que não nos víamos! Ao contrário dos cowboys, que estavam mais num registo de férias de barriga para o ar, a Roxie cá nos ajudou a fazer um montão de tarefas práticas. Estamos habituados a trabalhar com ela, seja em música ou no que for. Desta vez, foi no campo: plantámos montes de feijões e de cucurbitas (courgetes, abóboras, melões, melancias e primos afastados); cavámos mais um bocado de umas valas de dispersão e - talvez a melhor proeza de todas - reabrimos a velha levada que trazia água de uma nascente a mais de trezentos metros de distância até à casa! Até este momento, a casa tem vivido de pedras vivas, numa secura infindável. Só entrava água nesta casa quando chovia, e os buracos na cobertura desempenhavam bem a sua função, deteriorando tudo um pouquinho mais. Isso agora vai acabar. Daqui a nada, a cobertura refazer-se-á, e a água que se verá saindo por torneiras, cá dentro, virá, agora mais controlada, descendo graciosamente pelos caminhos reabertos. Levou um dia inteiro esta proeza. Ia o Rodrigo, na frente, com a sua catana a desbravar mato grosso; logo de seguia, a Sara, com um grande podão a aparar tudo um pouco além das primeiras linhas de corte e, por fim, a Roxie, aprumando os fetos e as silvas e retirando os ainda grados galhos esquecidos do meio do caminho. Assim, marcou uma grande nossa amiga, com a sua chegada, a chegada da água à nossa casa. Desta não nos esqueceremos. As despedidas são sempre uma chatice. As pessoas ficam tristes e caladas, cabisbaixas nas horas que nos levam àquele aceno final; aqueles abraços que nunca mais acabam. Tudo coisas boas, mas sempre muito pesadas. É como se nunca mais nos voltássemos a ver! Se tudo correr bem neste mundo das fronteiras virulentas, teremos uma série de concertos agendados com o New Maker Ensemble em Setembro. Não será assim tanto tempo sem cheirarmos o suor uns dos outros! Acabadas as visitas à Landra, virou-se logo a cassete de Junho para o lado B e passámos nós a ir, então, aos outros sítios. Como as últimas semanas tinham sido abundantes em água (da que cai do céu), não nos preocupámos grandemente em deixar o terreno nas suas próprias mãos. Dissémos-lhe "feliz solestício!" e fomos embora. Temos tratado bem dos campos e, por isso, com a vegetação saudável e variada que nos empenhamos vigorosamente em manter, os solos persistem, ricos, profundos e com grande capacidade de retenção. Assim, quando o verão chega, espreitando maroto, por entre as ervas de haste curta que, em primeiro lugar, deixam de ser verdes, a Landra cuida da sua própria saúde. As plantas e os fungos fazem o que fazem e os animais também. Tudo corre o mais que pode em direção à fase estival; face às flores e aos frutos da derradeira dança erótica de todas as coisas, querendo ser as próximas. Ficou a Landra, no Minho, a portar-se bem, e lá fomos nós. Primeiro, foi Picote. Houve lá um evento (ou melhor, como dizia o organizador: “um não-evento”) cheio de antropólogos e de filósofos, de alguns artistas e de pessoal da zona de Miranda do Douro e arredores com quem se passaram uns bons dias em torno de quantidades obscenas de carne, pão, azeite e vinho, e se mantiveram conversas intermináveis na adega local. O ponto alto foi o fantástico concerto da Mariana (irmã do Rodrigo), seguido por uma atuação ritualística dos mirandeses Galundum que, como já parece ser tradição (mais do que superstição), atraem trovoadas e chuvas fortes quando sacam as gaitas e as flautas tamborilheiras para fazer barulho (do bom!). Assim foi. No meio de Junho, choveu grosso em Trás-os-Montes profundo. Depois de Picote ainda fomos parar a Lisboa. A Sara tem uma peça em exposição no Pavilhão Branco da Galeria Municipal de Lisboa; uma em particular que é bem lixada de montar. Então, lá fomos com antecedência suficiente, num misto de férias e de trabalho, montar a exposição e ver amigos de longa data e outros novos que vão aparecendo naturalmente. Esta peça chama-se Degrees of Abstraction, e foi a peça que a Sara apresentou no final do seu mestrado lá em Londres. É uma instalação complexa e arrojada, cujas partes vão sendo ativadas por performance. A Sara, neste caso, como performer, vai perguntando às pessoas se querem ir abrindo - literalmente abrindo - a peça aos bocados, para se conseguir desvendar o que lá está, por debaixo de umas placas de cimento arenoso. Aos poucos, o que, no início, aparentavam propositadamente ser apenas pinturas abstratas de extremo “bom gosto” vão, no desenrolar das coisas, passando a ser legíveis como gráficos e diagramas, com significados próprios e concretos, diretamente representativos de parâmetros associados a problemáticas agrárias e geopolíticas. Eventualmente, os participantes chegam a pontos em que a Sara lhes pergunta se estão a fins de levar consigo - em plenas mãos abertas - alguns grãos de milho trangénico, ou mesmo samples de agroquímicos tóxicos, entre outros “brindes”, para além da torrente informativa que veste esteticamente a peça, sempre com um toque de humor negro e mordaz. É um trabalho que explicita o implícito, que inquieta, e que exige tomadas de responsabilidade; mostrando e concretizando os problemas que, na normalidade do dia a dia, são estrategicamente mantidos invisivalmente fora do alcance dos olhares comuns. Foram os trabalhos artísticos, particularmente os que a Sara fez nos últimos anos que, nas suas fases de desenvolvimento conceptual e estético, nos levaram a tomar o grande passo que foi termos trocado Londres pela Landra. Hoje, com a vida que mantemos, do lado prático das coisas, a arte que fazemos - mesmo quando ela é de cariz mais discursivo e intelectual - ganha, ainda assim, novas qualidades, novas faces, mais matéria, toda ela mais séria, mais real e mais útil, mais direta e, por isto tudo, inacreditavelmente mais poética, mais científica, mais experimentada, mais útil, mais verdadeira e honesta, mais completa.

0 Comments

ler sobre: Reencarnação diplomática

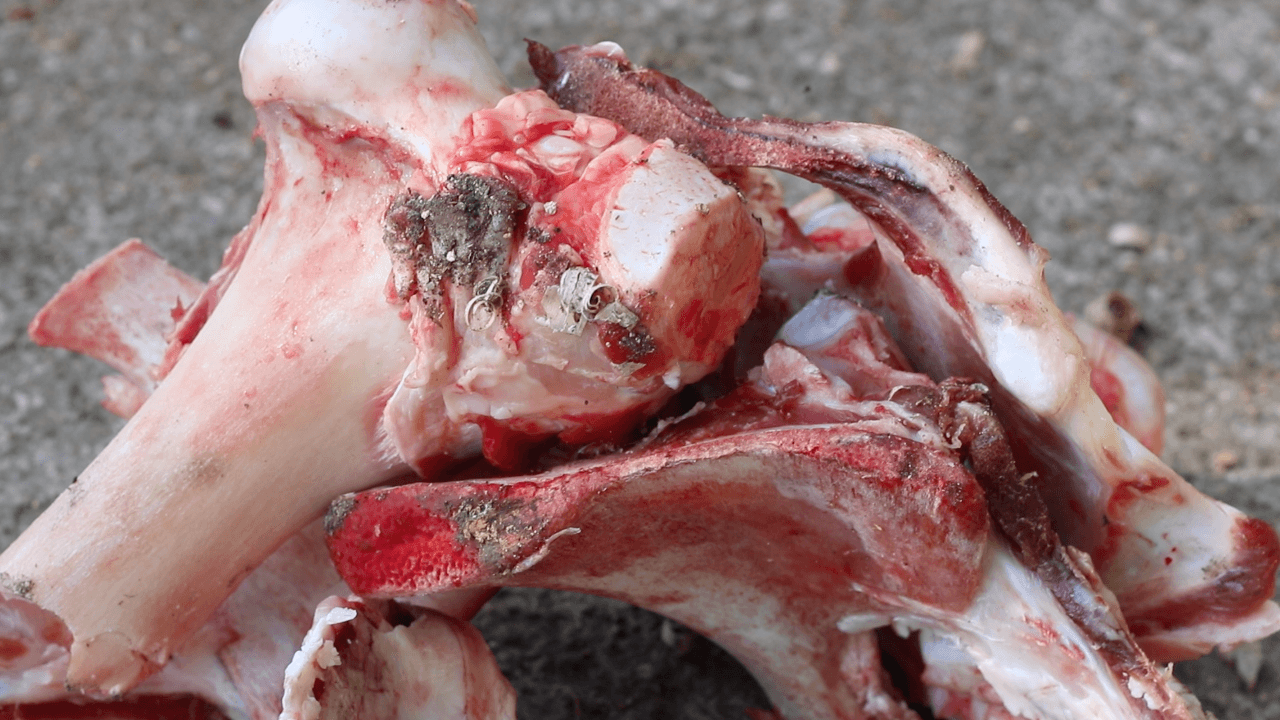

No início do mês, vieram-nos visitar o João Costa e a Lena. Com eles vieram também o Telmo a Joana e o Gipsy. Montámos o estaminé na nossa eira e fizemos aquela típica patuscada à portuguesa com sandes de bifana e tudo. A pequena diferença é que era tudo vegan! Quer dizer, o Rodrigo tinha-se esquecido deste pequeno detalhe e, no dia anterior, adicionou - num gesto improvisado - uma rodelinha de chouriça de sangue ao arroz, só para dar sabor… Muita conversa da boa dilui, sem problemas, uma bronca destas. Foi um dia bem passado, portanto, passeando pelo terreno e fazendo, em conjunto, alguns trabalhos circunstanciais. Por exemplo, uma das levadas principais estava a perder alguma água. Reparámo-la em minutos, e ainda houve tempo para todos conhecerem a Dona Leonor, que andava pelo caminho à procura de um dos seus cavalos, que tinha fugido caminho a Cambeses… É sempre para lá que ele vai quando escapa... Falando de água, foi só ao fim de dez meses, que encontrámos a nascente que faltava. Viva! A água andava perdida, escapando por entre pequenas fissuras e rachas, que há por todo o lado no emaranhado rochoso destas serras. Nos últimos tempos, tem deslizado, todinha, monte abaixo, inevitavelmente acabando por ir bater ao rio, sem que antes servisse à Landra uma gota que fosse. Nesta altura do ano, os dias, cada vez mais longos, trazem consigo, não raras as vezes, aquele sol alto e reto que, com uma eminente força tórrida, pré-estival, já ameaça algumas ervas com uma sede imposta. Para toda a nossa conveniência, descobriu-se que, ao longo de todo o caminho que nos leva até casa, corre, paralelamente, uma levada, já muito antiga, feita em pedras do tamanho daquelas que só uma comunidade inteira conseguiu mexer, e colocar no sítio! Estava completamente coberta com silvado, giestas, tojos e algumas árvores de água (ulmeiros, amieiros, salgueiros, cerdeiras, frângulas, rhamnus, e umas macieiras bravas aqui e alí). Com alguma pena, tivemos de desbravar caminho - passo a passo, palmo a palmo - até dar de caras com as muralhas espessas de um açude - com muitos anos também - que recolhe e que guia a água de outras três nascentes. É essa a água que teremos nas torneiras não tarda nada, mas para já, há que desenrolar, conectar e enterrar quatrocentos metros de tubo… De piqueiretas e pás na mão, o trabalho cá vai andando. O que também nos está mesmo à mão (ou melhor: aos pés) são as nossas bicicletas! Com elas, temos ido regularmente (uma vez por semana) à vila. Damos sempre um pulo ao mercado para ir buscar o que - ainda! - não produzimos, e passamos algum tempo, por volta do almoço, no Café Cabeceirense - dos animados irmãos João e Francisco - para usar um bocadinho da sua internet. Os afazeres administrativos ainda nos perseguem (e preenchem) as segundas-feiras que, por acaso, também são os dias em que damos aulas de música online aos filhos de colegas e amigos, uns em Portugal; outros em no estrangeiro. Relacionamentos digitais à parte, também temos vindo a conhecer mais e mais feirantes locais, cada um com as suas produções caseiras, seja de enchidos, de padaria e pastelaria, de fruta e hortaliças ou mesmo de ferramentas manuais, com quem já temos alguma confiança para inspirar uns descontos jeitosos aqui e alí. Costumamos frequentar a banca do Carlos e da Karina que só têm produtos biológicos de alta qualidade. Pedem-nos sempre que sejamos rijos e críticos com as coisas que nos passam para as mãos e que, eventualmente, meteremos na boca... Querem que lhes digamos honestamente sempre que alguma coisa não estiver em condições. Até agora não há razões de queixa! Venderam-nos um limoeiro bravo - propagado por alporquia - que conseguiu chegar à primavera triunfante, após um inverno particularmente rigoroso. Tem sido uma missão complicada, esta de se encontrar limoeiros à venda… Aparentemente andam todos com uma doença qualquer que lhes rebenta as folhas todas; uma verdadeira desgraça. Porém, nunca vimos, com os nossos próprios olhos, a tal doença nas nossas laranjeiras, mas a verdade é que em nenhum horto se vê limoeiros à venda; e todos dizem com ar de caso “estão proibidos!”. Devemos ter comprado um limoeiro ilegal - um bandido, portanto - rijo mas honrado pela sua avidez e sagacidade; por ter não só suportado as geadas deste tão maldito ano, mas por ter aguentado, nos braços, um belo limãozinho, como se faz com um bebé no meio de um naufrágio. Agora já tem muitas raízes e vive feliz no patamar das laranjeiras! Antes de falarmos de outros feirantes, há que dizer que a razão pela qual o Carlos e a Karina decidiram praticar agricultura biológica está relacionada com o seu filho, quem tem leucemia. As circunstâncias da vida propuseram-lhes um cuidado mais atento a tudo o que lhes entra pelo corpo adentro. Às segundas, no mercado, está lá sempre a senhora Conceição, enfiada debaixo de um consorte de panos (para proteger a mercadoria do sol direto). Aqueles lençóis todos dão, de facto, um ar de tenda cigana a tudo aquilo e, como ficam mesmo muito baixos, detraem alguns compradores de se aproximarem o suficiente para perceberem o que é que deveras lá se vende. Lá por baixo, a senhora vende as magníficas broas de centeio e de milho, que faz à moda antiga. Pesam no mínimo um quilo e tal cada e crescem com fermento natural: “uma bolinha do próprio miolo basta” diz ela, e acrescenta “mas tem de se deixar durante duas noites pelo menos!”. Quem diria que, após ter passado por um inferno de quase trezentos graus, a massa no interior do pão continuaria viva! Essa é uma forma de se manter o fermento de um pão para o outro sem termos de andar sempre com aquele frasco explosivo de massa-mãe atrás. À parte da porporção, que tem de ser enorme, para que isto funcione, não é forma melhor nem pior, é diferente. Assim são as broas do norte. No mercado também há a senhora Fernanda, de Chacim, que tem os melhores enchidos da zona. Também tem mel, mais ao cuidado do marido, mas os enchidos é que lhe verificam e reinscrevem semanalmente a fama. É ela quem os prepara, do início ao fim, todos em casa, com animais seus, sem certificados nem nada, e corre sempre bem! Já nos convidou várias vezes a passarmos lá um dia, quando quisermos, para aprendermos como se faz. Assim o faremos com muito gosto, quando a altura vier. Ir a Chacim, ainda que razoavelmente próximo daqui, ainda é uma excursão que se tem de planear com cabeça. Numa destas vezes, o Rodrigo meteu conversa com ela, mas não foi sobre enchidos, nem sobre mel. Foi em torno do assunto da lã, que a conversa magnetizou um pequeno grupo de senhoras de idade e de outros quantos feirantes. Agora, que é época de tosquias, temos passado mais vezes por Eiró para ver quem terá lã para nos dar. A primeira quantidade foi-nos oferecida pela Nela e pela sua família. Vivem todos numa grande casa - rosa forte, garrido - junto à estrada nacional que vai daqui para para os lados de Monte-Alegre. Têm umas vinte e cinco ovelhas nuns campos aqui perto, e foi de bom grado que nos quiseram passar dez sacas cheíssimas de lã para as mãos, e para as costas! Para eles, tem sido um fardo acrescido, ter de arder toda aquela fibra infindável, após as tosquias. É isso que fazem com a lã, e não é só a Nela e as outras pessoas daqui que o fazem, é mesmo em todo o país (e provavelmente além) que isto se passa. Ardem-na toda como quem arde notas de cinquenta. A lã perdeu o seu valor nos mercados - isso é um facto - mas nada invalida, nem abate, o verdadeiro valor económico, tecnológico e cultural que ainda tem e sempre terá. A Ana - filha da Nela - ajudou-nos a carregar as dez valentes sacas de lã às costas e fitou-nos a descer, que nem burros de carga, pelo caminho, não sem alguma incredulidade. Estarmos interessados em lã é uma coisa; não termos um veículo com tração às quatro rodas para dar cabo destes trabalhos já é outra. As duas coisas juntas já são dignas de uma certa estranheza. Contudo, no final de contas, todos gostam da nossa intenção de valorizar o que é local e, por isso, apoiam-nos alegres nas nossas aventuras. Foi a primeira vez que sentimos a lã pura na pele. Não foram os poucos cagalhões secos, encrostados e perdidos naquelas nuvens fibrosas, nem foi arranharmo-nos com as hastes de cardos e de tojos secos que nos impressionaram. Foi toda aquela oleosidade, e o cheiro, tão cheio de caráter! Voltavam a arder as feridas e os cortes das mãos e dos braços, o que não sabemos se é bom se é ou mau, mas sabemos que é valiosa - essa mesma oleosidade natural - na resistência deste material contra o fogo, face à agua, e às famosas traças! Vamos ter de a lavar e cardar com cuidado, não vá a lá ficar tratada de mais, como a que se vende por aí, completamente intoxicada de borax e de outras coisas menos naturais e bem piores… Quem nos ensinou isto tudo, foi o artista Mikhail Karikis, que agora vive em Portugal, mas que é grego, e o seu pai era pastor, lá nas montanhas Gregas, bem a norte. Ser pastor, naquela altura, naquela região, envolvia ter de dormir, por vezes, nas copas das árvores para se proteger dos lobos. Ele lá sabia das suas matérias lanzudas. Hoje, aprendemos nós o que podemos, com o conhecimento de causa dos outros. É por isso que metemos conversa fiada com as pessoas (nem sempre as mais “antigas”) que suspeitamos ainda serem detentores de um segredo qualquer da história. Vamos perguntando e puxando por mais e mais detalhes de tudo aquilo que não conhecemos. Assim, vamos reinventando, pelas nossas próprias mãos, toda uma tradição que se perde se não for praticada, seguida e refeita, sempre de novo. Num museu, tudo é para morrer cristalizado em memória de um passado qualquer. Até as coisas mortas, se formos ver bem o que se passa, não estão mortas de facto. Estão somente à espera de viverem outra vez. Os cadáveres dos animais mortos também se decompõem, e toda aquela matéria orgânica passa a integrar os corpos de outras coisas vivas. Reincorporar-se-ão mais uma vez na rede da vida. Se não for agora, será um dia, por certo. Cá está a reencarnação, tão honesta e aberta para todos os céticos, que são incapazes de imaginações mais interessantes do que aquelas as da engenharia moderna. Nesta matéria - numa corda sensível entre a engenharia e a encarnação - temos-nos vindo a aperceber de uma realidade muito peculiar, e um tanto quando sórdida, que se passa nos nossos terrenos. Hoje, cada vez menos, os animais morrem nas terras onde viveram. Isto não é, nem de perto, falar das condições de vida desses mesmos animais. Muitos nem viram nem pisaram terra de todo! Essa será outra conversa. De qualquer forma, os animais, para que morram de forma legal, são retirados para sítios de abate; instituições da morte organizada. Pouca gente terá imaginado, na altura em que as “boas ideias” foram tidas sobre aumentar a produção de carne ao mesmo tempo que se melhorariam as condições sanitárias desta indústria (pouca importância se dá à subjetividade do animal em sí), que um resultado direto desta tramóia toda seria começarmos a notar carências misteriosas de fosfato de cálcio nos nossos solos… A boa floração e frutificação das nossas plantas, assim como a produção de sementes de qualidade dependem tremendamente da disponibilidade destes nutrientes na terra. Quando, para "resolver" este problema, se começa a enfiar fertilizantes sintéticos (ou mesmo dos inorgânicos, naturais, extraídos mecanicamente) pela terra a dentro, então aí é que estamos a entrar de cabeça num valente berbicacho. Aqui na Landra, ainda não temos animais de porte considerável, nem os teremos durante alguns anos, mas sabemos que é importante a presença animal - especialmente de mamíferos herbívoros - por perto, se quisermos que a nossa terra seja saudável da forma o mais natural possível. Isto não se restringe ao estrume que as vaquinhas e os cavalos deixam por todo o lado, adubando os solos. Estamos mesmo a falar de vectores de polinização, mas também de animais mortos; restos de carcaças, de ossos, de cartilhagens e tutanos, afundando-se pelos solos no canto dos tempos. Seguindo as práticas de agricultura natural coreana, sabemos o que fazer para remediar a situação a curto prazo e, por isso, num dia destes, o Rodrigo foi a um talho local pedir que nos dessem todos os restos que não fossem utilizar para mais nada. O que fazemos com eles? Partimo-los aos pedacinhos, mandamo-los, no fim do jantar, para dentro da salamandra em brasas e fica tudo carbonizado; "PALEOBLACK: PRETO MAIS PRETO NÃO HÁ!!!" De seguida, é só diluir tudo em vinagres ou outros ácidos orgânicos, durante umas semanas e voilà! Pronto a utilizar nas regas, diluído de um para mil! Estes animais, que não comemos, acabarão por ser a razão pela qual as nossas laranjas serão tão doces, e as nossas nozes não apodrecerão antes do tempo com uma casca rachada por falta de cálcio. De forma semelhante, todas as nossas cucurbitas (família das abóboras, courgettes, melancias, melões etc.) estão a crescer com uma ajuda extra de compostos líquidos feitos com base nos corpos esmagados e fermentados das briónias (Bryonia dioica: um tipo expontâneo e extremamente vigoroso de cucurbita). Uma coisa que não podemos comer em demasia - por ser um tanto quanto venenosa e, por dar, sinceramente, frutos demasiado pequenos para que a maior parte de nós os conheça de todo - acaba por ser a rampa de lançamento para as nossas deliciosas e nutritivas abóboras. Agradecemos a toda a vida que acaba por ser a nossa - ou melhor - que continua, antes de ser outra, sendo-nos. Entretanto, este ano tem sido cheio de convites e de propostas vindas daquele lado do mundo em que a cultura é mais objeto do que processo; ou pior, mais o culto dos fazedores do que da coisa que se faz. Amarguras artísticas de lado, estes convites são, obviamente bem vindos, especialmente quando nos pagam decentemente (ou quase) pelo trabalho que fazemos. Desta vez, várias pessoas e instituições - simultaneamente mas independentemente - chamaram pela Sara; que nos presenteasse com trabalhos artísticos - novos, mas também antigos, refeitos - em vários momentos e ocasiões deste ano. E pronto, com a múltipla responsabilidade depositada sobre os seus ombros, lá foi a Sara trabalhar para o Porto pois, na Landra, ainda não há condições para a produção de arte contemporânea com uma forte componente de trabalho digital… Ficou o Rodrigo a servir de caseiro e a avançar trabalhos variados. Num domingo, levantou-se cedo que baste para ir levar algumas azeitonas à Dona Sameiro, em Eiró. Tínhamos lá ido os dois, em Fevereiro, quando estávamos muito desanimados com a história dos caçadores; aqueles que, sem permissão, nos entravam pelo terreno adentro para ir aos javalis e, no processo, nos cortavam recorrentemente as vedações, postas precisamente para manter os javalis, mas também os cavalos do lado de fora… Já sem ideias do que fazer quanto àquela situação tramada - o inverno a apertar-nos o humor contra as paredes do fundo - subimos a Eiró para falar com alguém, com quem quer que fosse para - como nos disse o José Oliveira - fazermos política popular na ágora local. A nossa relação diplomática com os habitantes locais já conta com alguns grossos sucessos. Em troca de lã, de informação e de mais contactos, sempre vamos oferecendo azeitonas (aquelas com uma cura especial coreana) e café de bolota (que não é, mas que sempre é recebido como se fosse coisa nova, um conceito inovador!). Dessa vez, por ser domingo, o filho desta senhora estavam em casa. Chama-se José Manuel e é professor de engenharia industrial no Instituto Superior de Engenharia do Porto. O José nunca viveu noutro sítio que não fosse em Eiró. Nem duas horas dentro de um carro para lá e para cá, nas já muitas vezes batidas estradas, o fazem mudar de ideias. Ninguém diria, mas aqui mesmo nesta aldeia - em que não vivem mais de trinta pessoas - o José tem todo um estúdio de máquinas e robôs que produzem mais máquinas e mais robôs, para além de simples peças para os seus alunos, quando o ISEP não tem capacidade de as fabricar, ou mesmo quando as empresas em que esses mesmo alunos estagiam também não conseguem fazer aquilo que deveriam. Consegue-se aqui em Eiró; a inesperada ponta de lança do design industrial Português. Com Maio pelos fins, são mais frequentes os calores e, o trabalho, quando pede mais força, também pede mais água. Assim se lavam e refrescam os rostos suados, salgados e peguentos. Mas nem sempre a água resolve tudo. Num dia, esteve tanto sol, tanto calor, que Maio parecia Junho. O Rodrigo, sozinho no campo, a trabalhar a duzentos à hora, começou a ofegar tanto, com rios nojentos de poeira e sal a descerem-lhe pela nuca abaixo, que decidiu de rompante que iria desbastar a sua própria lã. Com que então, estamos na altura das tosquias. Fê-lo sozinho, e foi mesmo sem ver nada, pois não há espelhos na Landra (e estava de noite). O estilo é o táctil e é o do arejamento funcional. É o que for, se servir para o que serve. Na natureza, só quando a água está parada, desoxigenando-se lentamente, é que podemos dar uma de Narciso. A gadelha, entretanto, não foi ao fogo, foi parar ao composto, sendo que não tem a mesma qualidade da lã de ovelha e, por isso, não servirá de grande coisa para fabricar feltro bruto para isolar o interior da nossa casa. ler sobre: Formas de vida

Abril é expansão. Os dias alargam-se, sendo o maior que podem, e lá se deita o sol, esticando-se, todos os fins de tarde, a ver se arranha as escarpas, cada vez mais a norte, lá para as Serras da Cabreira. Abril águas mil. Assim o dizem também, não é? Não podemos dizer que as águas tenham sido assim tantas, para que se justifique à risca o ditado, mas foram as que bastaram, equilibradamente regando os campos de manhã e de noite, e enchendo-nos os bidões com água da melhor que há: de PH neutro; com uma infinitude de leveduras selvagens; algumas algas e bactérias fotossintéticas (que vieram dos telhados musgosos); e muita vontade de conhecer a terra. A composição topográfica deste país - com as serras que, bem altas, o cortam ao meio - oferece-nos uma grande abundância de água. Uma água que, por cair aqui, não cai noutros sítios, infelizmente. Uma abundância que, por vezes, é de gestão matreira. É que esta terra brota água por todos os lados e, ainda que bem drenada, a quantidade é tanta, que as comunidades de plantas organizam-se em torno de uma extensa rede de pequenas máfias aquáticas, em que dominam as nossas favoritas - as angélicas - por entre as várias mentas, os vigorosos junquinhos e uma data de lamiáceas. Mesmo com tanta água para encaminhar, temos estado cada vez mais atentos aos milagres da precipitação. Quando o ar se sente húmido, quando as nuvens pesam, quando nos chega à pele a mais pequenina das gotas ou, vá lá, quando de rompante, começa mesmo a chover a potes, desatamos logo a correr para a recolha! Fazemos isto pois aqui, no noroeste ibérico, extensamente coberto por umbrisolos ácidos, a água terrestre acaba, ela mesma, por ser também ácida. Já a água da chuva - mais neutra e menos mineralizada - ajuda sempre a manter tudo no lugar. A longo prazo, os solos livram-se de sofrer com problemáticas concentrações salinas, e sempre deixam de ter azia. A chuva é um bem que cai do céu. Desperdiçá-la é das maiores parvoíces de sempre… Por acaso, ou não, quando viemos para cá de bicicleta - há umas semanas atrás - deu um dia perfeito; claro, cristalino, sem uma pinga que fosse, nem uma nuvem à vista. É isso mesmo! Decidimos trazer as bicicletas para cá para a Landra. Assim, facilitam-se as idas à vila, que fica ainda a uma meia hora daqui. Sempre que contamos esta estória a alguém, saem disparados os comentários: “ai que loucura!”; ou o típico “vocês são passados da cabeça”; ou ainda o mais insólito (ainda assim ocorrente) “mas isso é impossível!”. Bem, comparado com uma viagem que o Rodrigo fez, uma vez, de Londres a Colónia (na Alemanha), e da Colónia, de volta, mas para o Porto, esta - do Porto a Cabeceiras - não foi nada; foi como água. Essa viagem pela Europa foi cumprida, em tom de epopeia, sem bomba de ar, sem remendos, sem ferramentas, nem câmara de ar suplente, nem GPS, nem mapas, nem roupa suficiente, nem nada. Nem um problema [a não ser uma sede danada que, em pleno agosto, quase o matou no nordeste francês entre campos secos e maltratados, e uma sucessão de pequenas vilas abandonadas]. Desta vez, bem precavidos e com receio do que pudesse vir a acontecer pelo caminho, viemos carregados com um arsenal de equipamentos, e pronto, lá tivemos um furo a meio do caminho para dar uso às ferramentas! Estávamos mesmo a pedir… Também viemos sem mapas nem GPS. Viemos a seguir o sol, ou melhor, a seguir a nossa própria sombra. Saímos do Porto ao meio-dia, o que quer dizer que o sol estava a sul; as sombras a norte, portanto. Ao ir-se pondo o sol, as nossas próprias silhuetas - bem desenhadas no chão, por se fazer um dia incrível - guiavam-nos sempre, muito certas, em direção a Cabeceiras. Mas esta viagem não foi assim tão suave! Calma… Para além do furo (que o Rodrigo reparou num abrir e fechar de olhos, ao estilo fórmula um), chegados a Guimarães, a Sara achava que já não tinha joelhos, mas ainda nos faltava mais de metade do caminho. A chegar a Fafe, entrámos sem querer numa via rápida [não digam nada à polícia!] e, ao demorarmos mais do que tínhamos planeado, o sol escondia-se por detrás das serras. A verdade é que já havia pouca luz na estrada, e não nos servia a lua, pois estávamos na sua fase errada… A páginas tantas, estávamos em montanhas que nunca mais paravam de subir e que já nem de bicicleta se faziam. Estávamos agora a pé, sem sol, e com algum medo (não infundado), de sermos abordados por uma matilha de lobos. O cansaço e a altitude, crescentes, combinavam-se na forma de incrementais calafrios, desmoralizantes. Nas grandes alturas, em que ofegar é a única forma de respirar, e as nuvens, abaixo dos nossos pés, nos faziam acreditar que aquela subida nunca mais teria fim, entrávamos, inesperadamente, pela malha urbana adentro, que as Terras de Basto exibiam, mesmo ainda nos montes, a escorrer, caminho a baixo, via Cabeceiras. Os travões da bicicleta do Rodrigo, que foram comprados numa loja de ciclismo com mais de cem anos na Maia, são vintage e, talvez por isso, guincham que é uma maravilha… A descida foi pontuada com longas notas intermitentes, bem enervantes, de borracha rija e alumínio barato. No fim de nove pedalantes horas, dormimos que nem pedras, na nossa grutinha de pedra; e foi a última vez. Há uns dias, a Catarina - amiga da Sara - veio-nos visitar com os pais. Vieram ver o terreno, que não fica nada longe de uma casa que têm em Chacim, a cinco minutos de bicicleta daqui. Já tinham ouvido falar de que andamos a trabalhar muito, e de que estava tudo a ficar bem bonito, e queriam averiguar a situação. Ao chegarem cá em baixo, começaram-se logo a despir. A temperatura é, de facto, bem diferente daquela que lhes gelava os couros durante o inverno, aos setecentos metros de altitude. Aqui, aos trezentos, e num vale bem mais arborizado do que as serras lá para cima, as coisas são mais meigas e gentis. Uma geada que se preze, fica o dia todo a queimar as verduras e a fazer cair as flores dos antecipados Prunus, coitados. Aqui, um friozinho que se veja azulado durante as primeiras horas da manhã, não dura mais que isso: algumas horas (e só de manhã) nalguns dias do ano apenas, e vai-se sempre antes que o sol beije as faces de todas as coisas verdes. Portanto, estamos numa liga mais leve, no que toca a enfrentar a firmeza do famoso “inverno nortenho”. Isto para dizer o quê? Que os pais da Catarina - um engenheiro e uma arquiteta - ao verem a casa; ao entrarem nela, e ao efetivamente começarem a pular sobre o soalho (para provar que estava de não se morrer nele), perguntaram-nos, surpreendidos, se tínhamos mesmo a certeza de que queríamos a continuar a viver numa furna… Eles achavam que o velho soalho da casa principal, embora mais usado que um hábito papal quinhentista, estava em muito bom estado e serviria, não só para suster o peso dos quatro cavalos que cá viveram, mas o nosso próprio e o das nossas muito minguadas tralhas. E foi assim que mudámos para a nova (velha, e verdadeira) casa. Em dois dias, abandonámos o palheiro, que tinha albergado umas quantas vacas. Passávamos, então, a ser como pessoas, no Carvalhal. Agora, com duas janelas para o mundo [o nosso habitáculo anterior não tinha abertura alguma], acordamos todos os dias com os avanços milagrosos da primavera. As giestas estão em flor, com aquele manto amarelo, embriagante, de cheiro doce tão sedutor; tudo cresce, espiga, refila, desponta e abunda; apenas os castanheiros, mais estivais, aguentam os seus botões, firmes, seguros, até que cheguem os dias mais quentes. No barraco em que dormimos até agora, as portas nem fechavam e faltavam-lhes grandes pedaços de madeira que, de podre, já se tinha convertido em solo a favor das silvas e dos fetos. Agora, para além de janelas, também temos portas (ainda que apenas uma tranque por dentro e faltem alguns vidros às janelas). Estas são as condições em que vivemos. Quando as descrevemos aos nossos conterrâneos, aqui em frente, na aldeia de Eiró, metade acha que somos os maiores, metade acha que somos um bocadinho parvos. A senhora Geralda - a tasqueira de cá da zona - diz-nos que não temos necessidade de comer as coisas que comemos; que em vez de comermos “ervas do chão”, deveríamos plantar couves e batatas. De facto, temos algumas couves galegas, que são tão deliciosas, e as batatas, daqui a nada, estão de se papar num bom caldo verde, mas é que nós gostamos mesmo das nossas magníficas “ervas daninhas”: temos sarralhas bem tenrinhas, e alguns dentes de leão aqui e alí, temos urtigas e lâmios (comicamente conhecidos por “chupa pitos”); as primaveras já nos alimentam desde janeiro; há labaças e angélcias mesmo à frente de casa; todos os muros ostentam os seus umbigos de vénus; as ajugas aparecem pelos prados lá em baixo fazendo frente às variedades de menta que persistiram o inverno todo, já se cheiram os orégãos frescos de longe e há azedas espalhadas por aí… O que não nos falta é comida por todo o lado. Sabemos que estas espécies são incrivelmente nutritivas e que nos fazem muitíssimo bem! As outras pessoas já quase nem as reconhecem, pois há muito que as expulsaram dos seus terrenos, infelizmente. Mesmo com as pequenas grandes diferenças a separar a nossa forma de vida da dos outros, temos gostado muito de visitar Eiró. Até muito recentemente, estávamos tão embrenhados no trabalho diário, que nem tínhamos tido grande tempo para lá irmos antes que anoitecesse. Agora, que os dias já ganharam um tamanho decente, sempre nos sobram uma ou duas horas para atravessarmos o rio mais belo que já se viu e convivermos um pouco com as pessoas que já cá viveram vidas inteiras. Cada um vai-nos contando a sua própria estória e, aos poucos, há toda uma figura que se monta daquilo que terá sido um passado áureo aqui da Quinta do Carvalhal. Muitos dizem-nos que “aquilo é que era um quinta!”; que produzia um montão de azeite e que as pipas de vinho não paravam de rolar caminho a baixo; dizem-nos que a fruta nunca faltava; que as laranjas eram as melhores, e que havia maçãs de cá da zona que a todos faziam salivar em anticipação. Hoje, após trinta anos de "abandono", esta terra chama-se Landra e, pelas nossas mãos, vai dando passos numa direção que muitos revêem como aquilo que esta terra já foi: um verdadeiro jardim, cheio de vida e de comida. ler sobre: As durezas do inverno

Dizem-nos que este ano é que foi; que foi o pior, o mais frio, o mais austero. Nunca mais passavam as chuvas e havia dias em que se vivia de noite. Quando a luz nos tocava as peles, a névoa, permanente, lembráva-nos de que nada era seco. Não que tudo isto seja mentira, ou que seja, de todo, irrelevante constatarem-se alguns dos mais opressivos factos da vida nortenha, mas este passar por Janeiro tem-nos pesado mais do lado social das coisas, do que do lado em que nos confrontamos com as expressões invernais desta recalcante altura do ano. Lavar o corpo com a água do rio - postos três graus negativos - tem-nos sabido inigualavelmente bem. Ir dormir bem antes de se terem apercebido as cidades de que o sol já la se foi, frescos e reverberantes das partes todas do corpo, é trabalho só do inverno. Esta pulsação, insistente, do sangue quente, a ferver-nos o ar em roda um do outro é, estranhamente, um bem inexplicável da vida escura das seis e meia da tarde (que é noite). Acabado um dia de trabalho físico, corporalmente árduo e extenuante, a mística das névoas pálidas, deslizando vale abaixo, oferece a todas as coisas uma alma maior, um qualquer mistério, sempre vivo, assustadoramente arregalado, ainda que convidativo. A Helena - mãe do Rodrigo - quando a temperatura desce da marca certíssima dos dezasseis graus, grita sem falta: “ai que me vão rachar os ossos!!!”. Isto é na Ilha da Madeira, que fica na Placa Africana. Por isso, pensou que tínhamos morrido congelados, por não lhe termos retribuído uma chamada perdida, num destes dias, em que tentávamos poupar cada pinga da bateria dos nossos telemóveis, a ver se conseguíamos enxergar as coisas que comíamos no escuro do granito serrado. Estamos a ficar numa tenda, pequenina, dentro de uma casa de pedra, a medir cinco de cada lado, e que já serviu de abrigo para as vacas que pastavam cá no Carvalhal. Agora, é a nossa casa e, ainda que provisoriamente, nos poucos tempos que passaram, aprendemos a gostar muito dela. Embora esteja pessimamente construída, e corra um ar gelado por entre as duas portas (às quais lhes faltam metade das tábuas), esta é a nossa casa. É onde dormimos, onde cozinhamos, onde nos vestimos e despimos todos os dias, e onde o Rodrigo anda descalço, ainda que se vejam mais aranhas que palha. Por baixo da tenda, a palha é o que nos separa os ossos das rochas. O chão é a rocha viva da montanha, que foi picada - mas não demasiado - para aparentar ter a forma plana de um chão. Plano o suficiente, ter-nos-á este chão, até nos mudarmos para a casa maior, aqui ao lado, e que começaremos por recuperar - primeiro o telhado, depois o soalho - aos poucos, aos pouquinhos… Este Janeiro tem-nos pesado de forma diferente. As pessoas dizem-nos que este ano está a ser um pesadelo; porque chove, porque está frio; "o chão gelou!" e "o bicho anda aí!". Cá por nós, vêmo-nos embrenhados numa torrente agridoce de situações particularmente desagradáveis, que têm especialmente que ver com o mundo dos humanos e as suas complexidades. Primeiro, roubaram-nos uns trinta quilos de azeitonas. Após a apanha, tínhamo-las deixado de molho no rio, com fé em voltar a vê-las - desamargadas - prontas para entrar na salmoura especial que o Rodrigo faz com uma receita coreana. Azeitonas à vista? cá nada! A azenha e as rochas, todo aquele musgo, nem uma palavra. A Dona Leonor lá nos explicou algumas das regras locais que regem o acesso ao rio (e a todas as coisas que lá se encontram). Vai-se a ver, e tudo o que está nas orlas do rio é de todos - simples, e sem exceções - o que inclúi sacos de azeitonas de molho, claramente deixadas por alguém que as apanhara... Ficámos a saber que, um pouco mais acima, no nosso terreno, passa um "corgo" - um pequeno curso de água, com alguma força, vá... - que ninguém visita, a não ser a própria Dona Leonor, e um rapaz de Eiró, que anda sempre por aí à procura de ouro, com o seu detetor de metais. De vez em quando, quando encontra uns centavos, oferece-os prontamente às pessoas. Há que dizer que nem todas as azeitonas se perderam! Calma... estas foram as que nos fizeram deixar de as voltar a pôr de molho no rio. Antes destas, a nossa confiança era só toda e plena, pois era o que tinhamos andado a fazer, com sucesso, desde o início das apanhas. Muitas estão já que se provam, ainda gasosas, mas bem deliciosas, a sair dos potes de vidro que nem bombons! Ai ai que estranhas maravilhas, as azeitonas... Oliveiras e seus frutos de parte, os cavalos da Leonor não nos têm dado grande descanso... Antes de termos vindo para cá, estes quatro garranos arraçados foram deixados a ambientarem-se - diga-se de passagem - àquele que é o terreno mais fixe de Riodouro. Claro está, por ser um deslumbre cá na zona, os cavalos - bem sabidos das coisas da vida - decidiram que esta seria a sua nova casa. Têm água, têm comida, até casa têm. Casa mesmo, sim... Os cavalos encontraram uma forma de entrar na casa (que os humanos tinham construido e, há mais de trinta anos, abandonado) e viviam lá dentro. Cagaram o chão todo, e deixaram tudo num estado... natural... Uma certa parte de nós delicia-se com estes quatro belos seres a correrem livres por aí. Uma certa outra parte faz contas à vida, ao ver massacradas, por vezes até mortas (por simples e curiosas dentadas), as árvores que temos vindo a plantar. [Em várias culturas orientais, nomeadamente a chinesa e a japonesa, o número quatro é símbolo de azar, de má fortuna profunda. "Yon" ou "Shi", quer inclusivamente até dizer morte...] Indisciplinados, corajosos, ou masoquistas, os cavalos não se acanham à vista do famoso fio laranja - tipicamente eletrificado - que supostamente deve meter o devido respeito em toda essa bicharada. Passados dias a ponderar sobre começar (ou não) a fechar o terreno, decidimos que, para já, teríamos mesmo de tomar algumas medidas, mas não daquelas drásticas, apenas das suaves, daquelas flexíveis e graduais... Começámos por desenhar e instalar setenta e cinco metros de vedação de aço na zona norte do terreno, que dá para o caminho velho de Eiró. Depois, encetámos um plano de escorraçamento dos bichos, coitados. Após duas tentativas falhadas, em que aquelas patas galopantes nos fintavam que era uma alegria, a correr que nem o senhor cabeludo do Brave Heart, lá conseguimos enxutar os cavalos para fora dos nossos confins. Com isso, fechou-se, num abrir e fechar de olhos, o último pedacinho de vedação e pronto! Era uma vez os cavalitos. Aquela semana de lama e arames, os cortes nas mãos e a pele talhada, o trabalho à chuva e aquelas húmidas capas (supostamente impermeáveis)... tudo nos serviu, enfim, encerrados. A verdade é que não passou uma semana, e a vedação tinha sido cortada numa certa parte, de cima a baixo, durante a noite, por caçadores. Não só entraram os caçadores, a ver se interpolavam a hora de jantar dos escarafunchantes javalís, como voltaram a entrar para o lado de dentro o raio dos cavalos. Estava o terreno a ser ocupado, de novo, por tudo e por todos, de todas as maneiras, como se de um campo multi-usos se tratasse... Entretanto, evitámos entrar em guerra e já conversámos com os vizinhos sobre estas situações; aprendemos algumas manhas locais e começámos a trabalhar de uma forma um pouco mais engenhosa. É que essa é a realidade. O Carvalhal é, de facto, um campo multi-usos. Sempre foi, sempre será, e é assim que deve ser. Tudo o que é preciso, é um pouco de regra; um nadinha de articulação, e muita diplomacia entre os humanos... Vieram os sinais de não caça; vieram mais uns metros de vedações, que utilizamos para proteger pequenas hortas aqui e ali; combinámos com a Leonor termos os cavalos nuns terrenos mais acima, longe da perdição que é, para eles, enfiarem-se os quatro no Carvalhal; e já não deixamos nada de molho no rio de baixo. Assim se vai aprendendo as manhas do sítio e, acima de tudo, assim vamos dando sinais claros e cordiais da nossa presença a todos os que já frequentavam este lugar antes de nós. Entretanto, o sol cá vai voltando, aos poucos, e aparecem dezenas de plantas comestíveis - comida gratuita, portanto - por todos os cantos! A primavera vem aí... ler sobre: Idas e vindas

Em agosto, recebemos muitas visitas. Da Madeira, vieram os pais do Rodrigo - o Rui e a Helena - acompanhados da Mariana (a irmã do Rodrigo) e do seu namorado Filipe. Como bons madeirenses que são, mal pisaram terra landrina, aperceberam-se de que havia cortes na topografia do terreno que indicavam a presença remota de um qualquer curso de água; agora quase impercetível. Em instantes, arregaçam as mangas, dobraram as bordas das calças ao nível dos joelhos, e desataram a abrir uma enorme levada! E quanta água! O terreno já não via aqueles correntes metros cúbicos havia muito, muito tempo. Num abrir e fechar de olhos, os campos bebiam, da nascente mais próxima, uma água límpida e verdadeiramente revitalizante. E sentia-se mesmo, pela pele, a energia entrando, de baixo para cima, entranhando-se em nós. Com os ilhéus, amantes da queda potencial e sedentos de irrigação, também veio a mãe da Sara - a Irene - para se juntar à festa e ajudar na documentação audiovisual. Veio do Porto no seu próprio carro, enquanto que os outros já tinham deixado Lisboa um dia antes, espremidos num carro alugado qualquer. Para festejar os quinhentos metros de levada que se haviam correr abertos em apenas dois dias, fomos todos festejar à casa de pasto mais famosa da região: O Nariz do Mundo! É um daqueles sítios em que se come quantidades inimagináveis e abusivas de carne, de pão, de vinho... e há mel e água ardente agrícola a jorrar de cântaros e bicas, e tudo e tudo é tão tanto que uma pessoa enfarda até enfartar, e ou rebenta, ou vai a rebolar pelos montes abaixo, de Cambeses para Cabeceiras. No fim do jantar, vieram deixar-nos ao terreno, antes de irem dormir a uma casa noutra aldeia que tinham alugado todos juntos. Como eram carros a mais, a Irene deixara o dela, mesmo à boca do caminho de terra que vai dar ao nosso terreno. Assim, sempre se poupava alguma gasolina! Descemos, caminho abaixo, de lanterna de telemóvel nas mãos, tremendo, fosse do frio do sereno, fosse de algum receio que ainda tínhamos; o terreno ainda não nos era a coisa mais familiar de todas... A meio daquele quilómetro a pé, batendo de pés em pedras e troncos, atabalhoadamente, tentanto enxergar o que se passava a poucos metros adiante da ponta do nariz, fomos surpreendidos com uns guinchos, tão estridentes, quanto fortes, e quão estranhos! Que coisa medonha, teria sido aquilo que, durante uns poucos segundos nos petrificou completamente. O resto do caminho foi feito em hiper foco total, tudo era gesto, som e potencial ameaça, as ervas, as gotas, os insectos tudo parecia estar a mil, aumentado, atormentadoramente vívido e presente! Bem, não aconteceu nada, e lá fomos dormir para a tenda enrroscados que nem uns techugos. De cansados, nem foi difícil ignorar tal evento, tão medonho e insólito. Um dragão ou lá o que teria sido, gritando, no meio da noite, num vale recôndito enquanto dois humanos desciam a pé com uma luzinha elétrica nas mãos... No dia seguinte, liga-nos o Filipe de manhã, com tom de caso, dizendo: “camarada, o carro da Irene suicidou-se”. Era um Volvo que, embora tivesse servido a dona muito bem, durante muitos anos, já estava a dar de si, e a ameaçar parar numa qualquer estrada, num dia qualquer, por uma razão qualquer, e aí ficar, sem dar explicações a ninguém. Mas ninguém imaginaria que o fim fosse tão dramático. O frio da noite forçara os travões dilatados pela descida cautelosa a cencolherem-se; a diminuírem de volume, pouco a pouco, tanto tanto, que foi o suficiente até o senhor volvo deslizar sorrateiramente pela rocha a baixo até ir apenas parar de focinho pregado num grande penedo, setenta metros abaixo… Nunca nos teria ocorrido, por sermos parvos ou por estarmos estafados de termos sido afincados levadeiros de sol a sol, que aquela guincharia da noite passada fora, na verdade, o carro da mãe da Sara, abicando-se da cocha a baixo... Fora o trauma, tal insólito evento não poderia ter sido o melhor cartão de visitas. No dia seguinte, tínhamos dez pessoas da aldeia mais próxima (Eiró) a ajudarem-nos a retirar aquele monte de sucata do monte. O reboque, com toda a oficialidade que lhe confere o protocolo normal, neste caso, não ajudou nem um pouco. Ao averiguar a gravidade da situação, de cima, da estrada, o reboqueiro só nos desejou boa sorte, ou com a multa que teríamos de pagar se deixássemos o carro ali, ou com o preço do helicóptero… e foi-se embora. Quem nos salvou o dia? As pessoas de Eiró. Engenhosos e generosos, arranjaram dois tratores, um puxando o outro, com calhas de andaimes e mais umas parafernálias para deixar o serviço pronto em condições. Que prontidão, que distreza! Tudo se despachou numas meras horas, e houve muita conversa, ainda que às vezes embebida de nervos miúdinhos pelo meio. Depois da loucura do carro, e de ter ficado a Irene a esconjurar males à Landra durante uns tempos, vieram, desta vez de Londres, a Mariana e o seu namorado Sam. O Sam, como grande cheff que é, perguntou-nos logo: “onde é que cozinham?” seguindo com "o que é que vamos preparar hoje?". Nós ainda não cozinhávamos… Comíamos, ou a comida pré-cozida que trazíamos do Porto, ou coisas cruas e pronto. O choque que foi, a ausência de fogo para um cheff bem educado... Em minutos, montou um fogareiro de pedras e telhas velhas e preparou-nos um arroz de tomate malandro com pimentos padron. Que maravilha! Na landra já havia água corrente (ainda que no chão) e já se cozinhava (ainda que na chama viva, e ficassem algumas crostas, um pouco esturricadas de mais, mas era o gosto do momento!) |

Autores

Sara Rodrigues Categorias

All

Histórico

May 2024

|